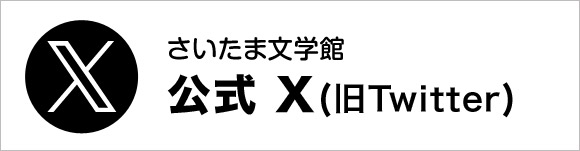

「工女出て秋草に日を貪りぬ 雉子郎」

- 請求記号

- 410/190/

- 寸 法

- 37×6cm

- 解 説

石島雉子郎(明治20年~昭和16年)は、現在の行田市出身の俳人です。この地域の特産品である青縞を扱う布問屋の次男として生まれ、旧制熊谷中学校(現在の熊谷高校)在学中に俳句を作り始めます。明治36年には地元の俳人・川島奇北から指導助言を受けて浮城会を発足させ、俳句雑誌『浮城』を刊行します。『浮城』は『ホトトギス』系の地方誌の一角を成すようになりますが、雉子郎が救世軍の活動に共鳴し、故郷を離れて東京市ヶ谷の救世軍士官学校に入学したため、明治43年に廃刊になりました。

この短冊に書かれた句の中の「工女」は、行田の足袋工場で働く女性でしょうか。仕事の合間に憩う一時の情景が目に浮かぶように思われます。しかし、明治43年に浮城会から刊行された『雉子郎句集』には収録されていないため、上京後の作なのかもしれません。

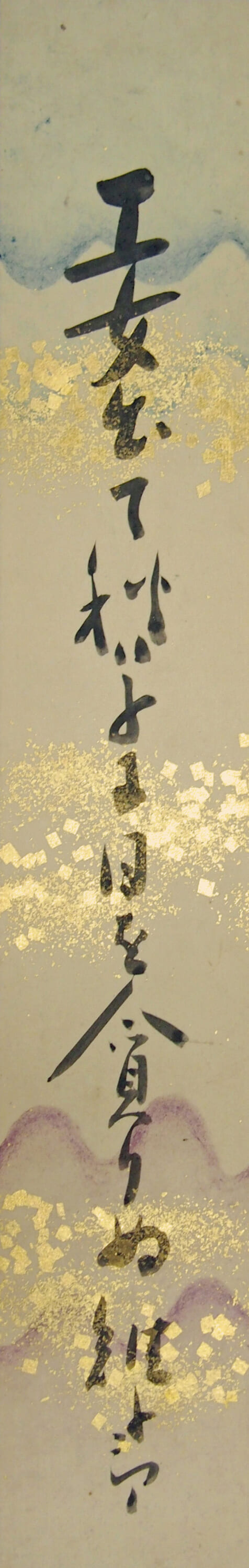

「生計はひかえ目に生活は旺盛に 千代」

- 請求記号

- 410/1920/

- 寸 法

- 28×25cm

- 解 説

北川千代(明治27年~昭和40年)は、深谷市生まれの児童文学者です。父俊は日本煉瓦工場の工場長で、千代は工場長の娘として不自由ない少女時代を送りました。明治38年に上京し三輪田高等女学校に入学、この頃から童話創作を始めます。大正8年には鈴木三重吉主宰の『赤い鳥』に「世界同盟」を発表しました。婦人運動にも精力的に取り組んでいます。深谷を舞台とした作に父の面影を描く「雪の日」、小山川の情景が舞台の「らっきょう」、煉瓦工場の貨物線で働く女工が登場する「『汽車の婆』の話」があります。

さいたま文学館ではほかにも北川千代の色紙を収蔵しています。この色紙のほかに「枯葉には枯葉の美あり冬木立」「山茶花やつぼみなからのふくよかさ」「予算立てて暮さんと思う今朝の春」などがあります。

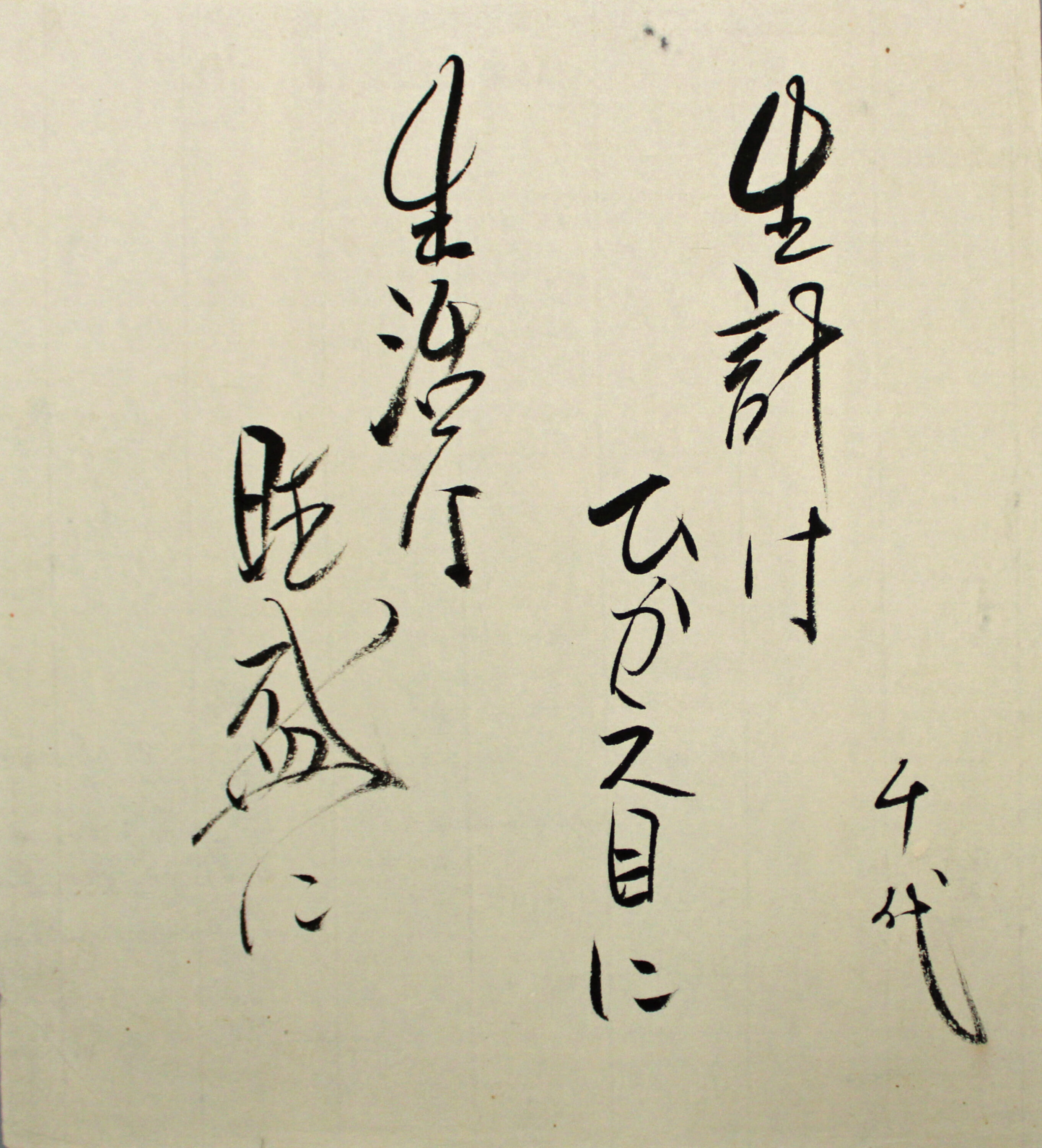

「芒吹音斗也孤家(すすき吹く/音ばかりなり/ひとつ家) 独歩」

- 請求記号

- 410/4580/

- 寸 法

- 25×28cm

- 解 説

国木田独歩(明治4年~明治41年)は、千葉県の生まれで、明治を代表する作家の一人です。自然主義文学の先駆者として知られます。従軍記者や雑誌編集者としても活躍しました。明治31年1、2月に「武蔵野」(原題「今の武蔵野」)を『国民之友』に発表し、代表作となりました。冒頭は「武蔵野の俤は今纔に入間郡に残れり」続けて「『小手指原久米川は古戦場なり(後略)』」とあるように入間や小手指など埼玉の地名が見られます。また、短編「第三者」には大宮公園が登場する場面があります。田山花袋とは親しく、明治30年に花袋や太田玉茗、松岡(柳田)国男らと『抒情詩』を刊行しました。

柿衛文庫にはこの句を書いた短冊が所蔵されており、独歩が好んで書いたものと思われます。

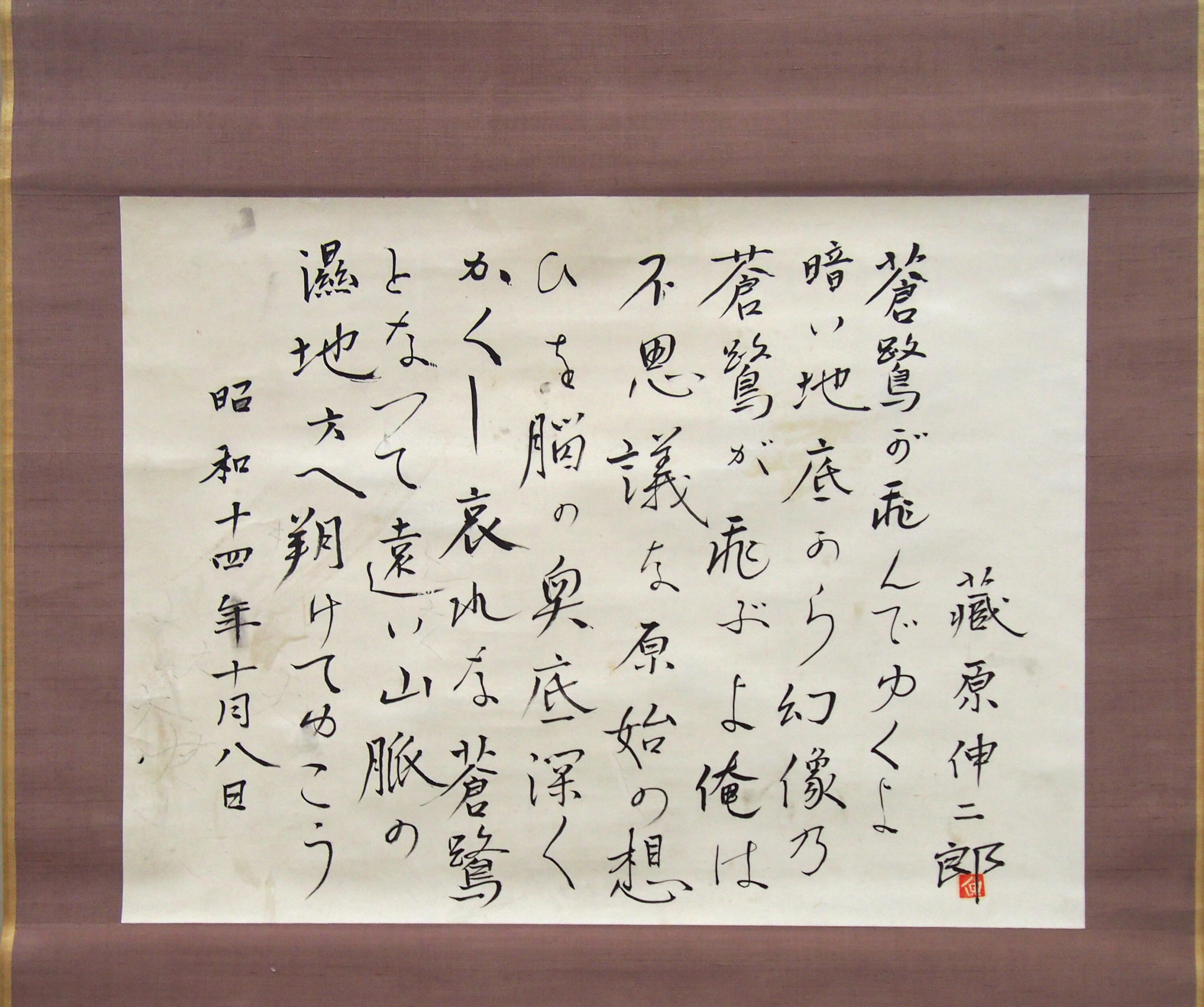

「蒼鷺が飛んでゆくよ暗い地底から・・・」

- 請求記号

- 410/1876/

- 寸 法

- 57×67cm(外寸:152.2x89.0cm)

- 解 説

蔵原伸二郎(明治32年~昭和40年)は、熊本県生まれの詩人です。阿蘇神社の一族の家系で従兄弟に蔵原惟人、叔父に北里柴三郎がいます。昭和14年に第一詩集『東洋の満月』を発表しました。昭和20年に吾野村(現飯能市)に疎開し、以後大半を飯能市で過ごしました。『詩人の歩いた道』には、飯能で千家元麿を見かけた話があります。飯能に移って最初に上梓した詩集『暦日の鬼』があるほか、飯能在住20周年を祝って出版された詩集『岩魚』では昭和40年の読売文学賞を受賞しています。

ここに書かれている「蒼鷺が飛んでゆくよ/暗い地底から幻像の/蒼鷺が飛ぶよ俺は/不思議な原始の想/ひを脳の奥底深く/かくし哀れな蒼鷺/となつて遠い山脈の/湿地方へ翔けてゆこう」は、詩集『東洋の満月』収録の詩「蒼鷺」の冒頭です。詩集では詩の始めに「見たまへ。」の1行があります。

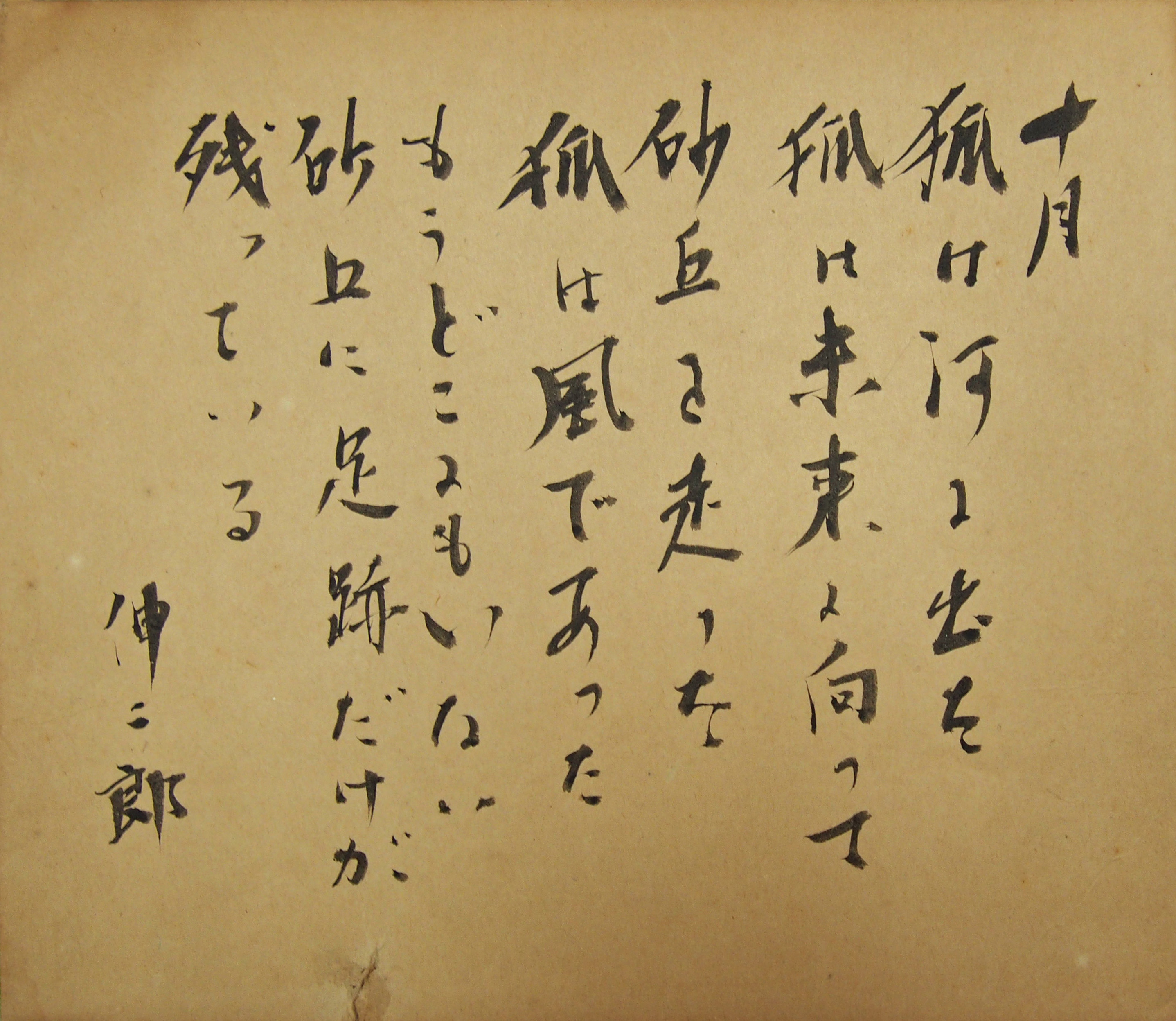

「十月」

- 請求記号

- 410/3653/

- 寸 法

- 25×28cm

- 解 説

蔵原伸二郎(明治32年~昭和40年)は、熊本県生まれの詩人です。阿蘇神社の一族の家系で従兄弟に蔵原惟人、叔父に北里柴三郎がいます。昭和14年に第一詩集『東洋の満月』を発表しました。昭和20年に吾野村(現飯能市)に疎開し、以後大半を飯能市で過ごしました。『詩人の歩いた道』には、飯能で千家元麿を見かけた話があります。飯能に移って最初に上梓した詩集『暦日の鬼』があるほか、飯能在住20周年を祝って出版された詩集『岩魚』では昭和40年の読売文学賞を受賞しています。

ここに書かれている「十月/狐は河に出た/狐は未来に向って/砂丘を走った/狐は風であった/もうどこにもいない/砂丘に足跡だけが/残っている」は、詩集未収録の作品です。蔵原は晩年に狐の詩を多く書いており、詩集『岩魚』冒頭には「狐」と題された6編の詩「めぎつね」「黄昏いろのきつね」「おぎつね」「きつね」「老いたきつね」「野狐」が収録されています。また、天覧山の麓の詩碑には、巻頭詩「めぎつね」の一節が刻まれています。

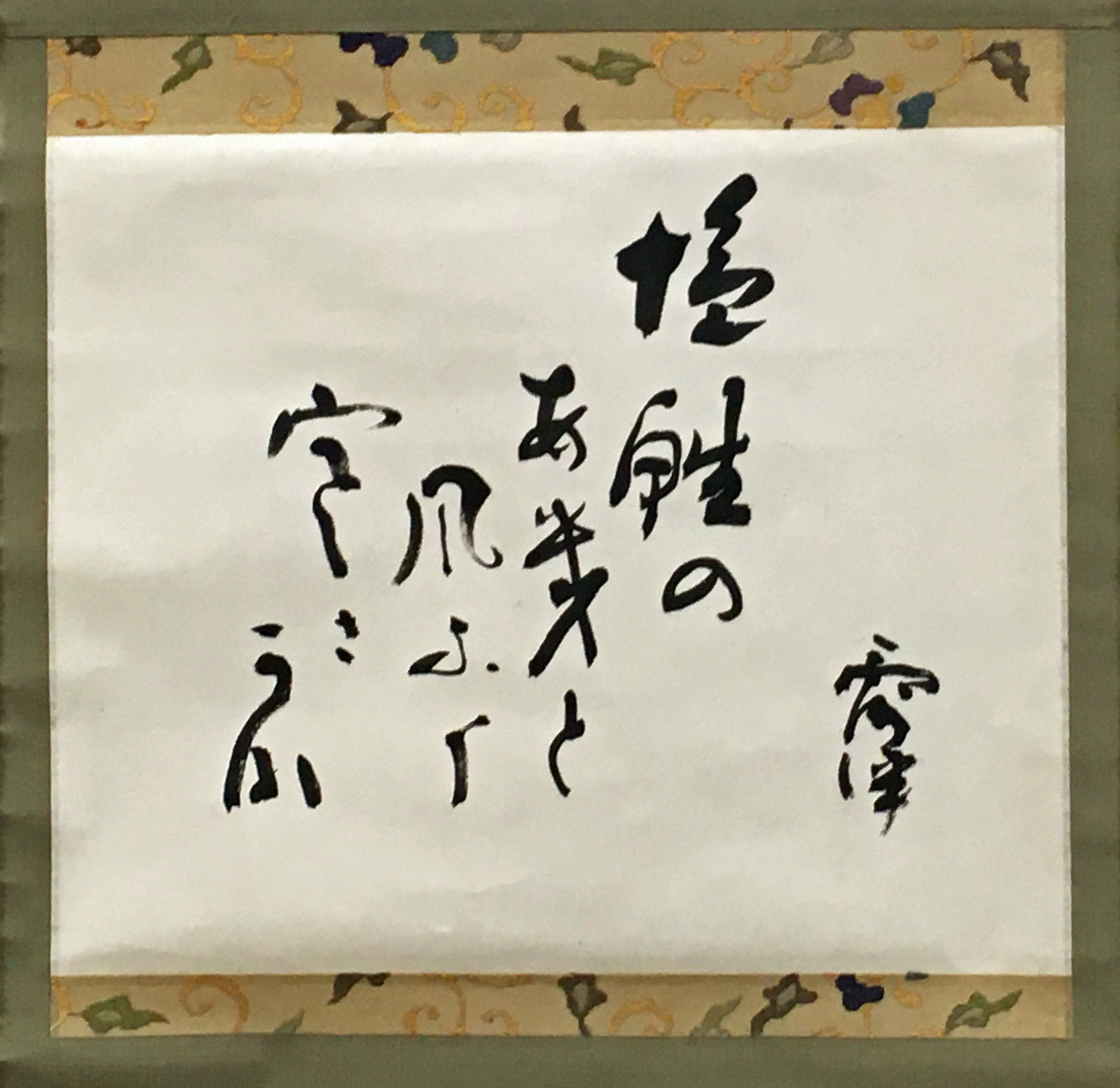

「塩鮭のあぎと風ふく寒さかな 露伴」

- 請求記号

- 410/4420/

- 寸 法

- 29×35cm(外寸:115.5×43.8cm)

- 解 説

幸田露伴(慶応3年~昭和22年)は東京生まれの小説家で、明治20年代には尾崎紅葉と並んで人気が高く、「紅露時代」と呼ばれる一時代を築きました。埼玉に関係する作品としては、明治31年8月に秩父を旅した時の紀行文「知々夫紀行」(初出:明治32年2月発行『太陽』第5巻第3号)、渋沢栄一の生涯を格調高い文体で綴った『渋沢栄一伝』などがあります。

ここに書かれている句は、『露伴全集 第32巻』の「句集」の中に「拾遺」として収録されている年代不明の句の中の一つで、北海道の余市町にある幸田露伴の句碑に刻まれていることで知られています。この露伴の句碑は北海道立総合研究機構中央水産試験場の構内に建てられていますが、露伴が作家になる前に電信技手として勤めていた余市の電信局は、その近くにありました。

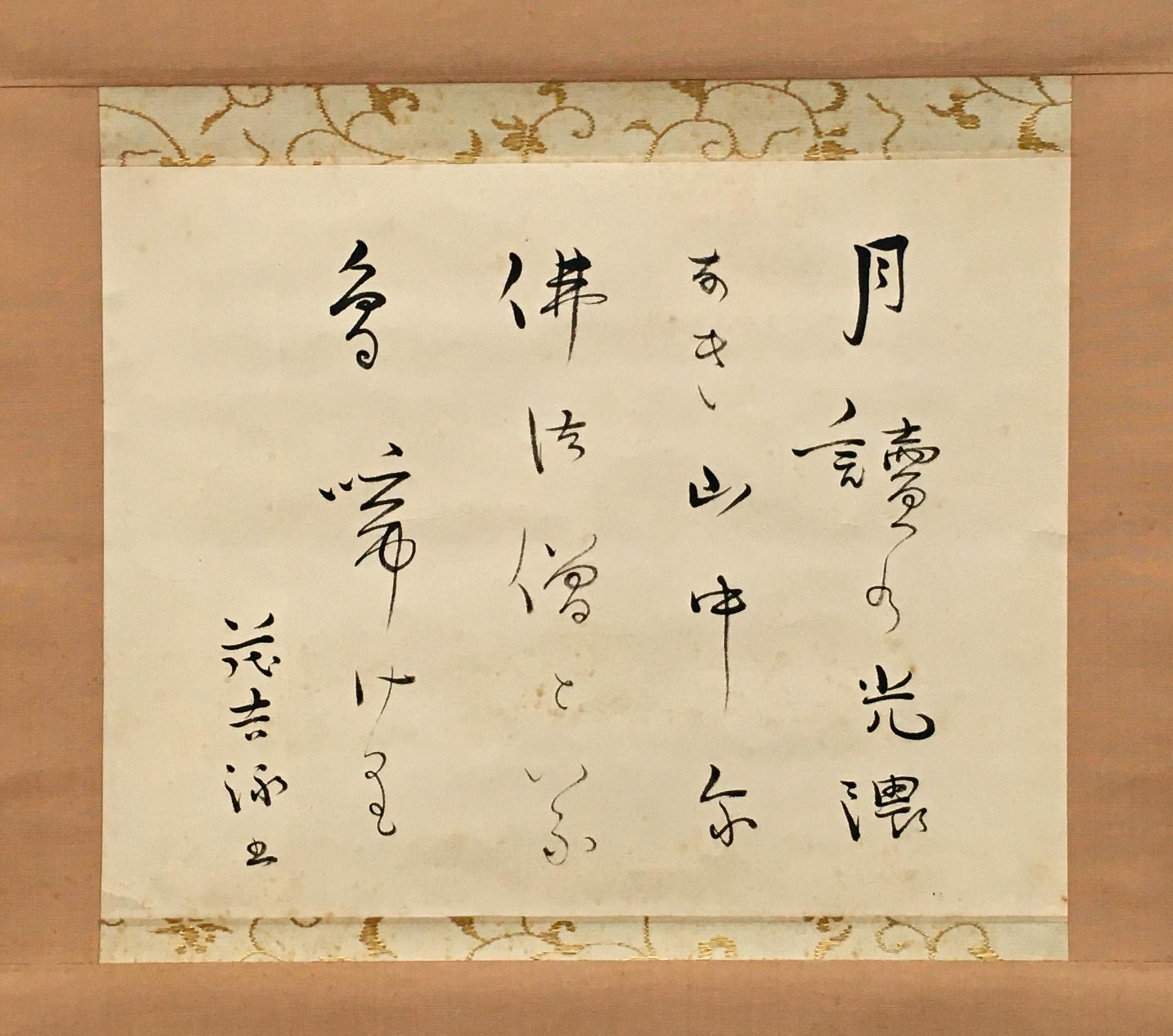

「月読の光隈なき山中に仏法僧といふ鳥啼けり 茂吉詠書」

- 請求記号

- 410/2694/

- 寸 法

- 36×45cm(外寸:126×64.1cm)

- 解 説

斎藤茂吉(明治15年~昭和28年)は、山形県生まれでアララギ派の代表的な歌人の一人です。明治39年に伊藤左千夫に入門、大正2年に第一歌集『赤光』を出版し、一躍注目を浴びました。養父の紀一が一時期秩父で開業医をしていたことがあり、患者であった青木ひさと結婚しました。第二歌集『あらたま』、第六歌集『ともしび』には、秩父を詠んだ歌が多く収められています。

この歌は歌集『ともしび』の「三峯山上」と題された5首のうちのひとつです。大正15年8月1日から7日にかけて三峯神社で行われたアララギ派の歌会、「第三回安居会」での詠歌です。鹿児島壽藏が「第三回安居会の記」を『アララギ』第19巻第9号(大正15年9月号)に発表しています。この歌に関する随筆として「仏法僧鳥の思出」などがあります。

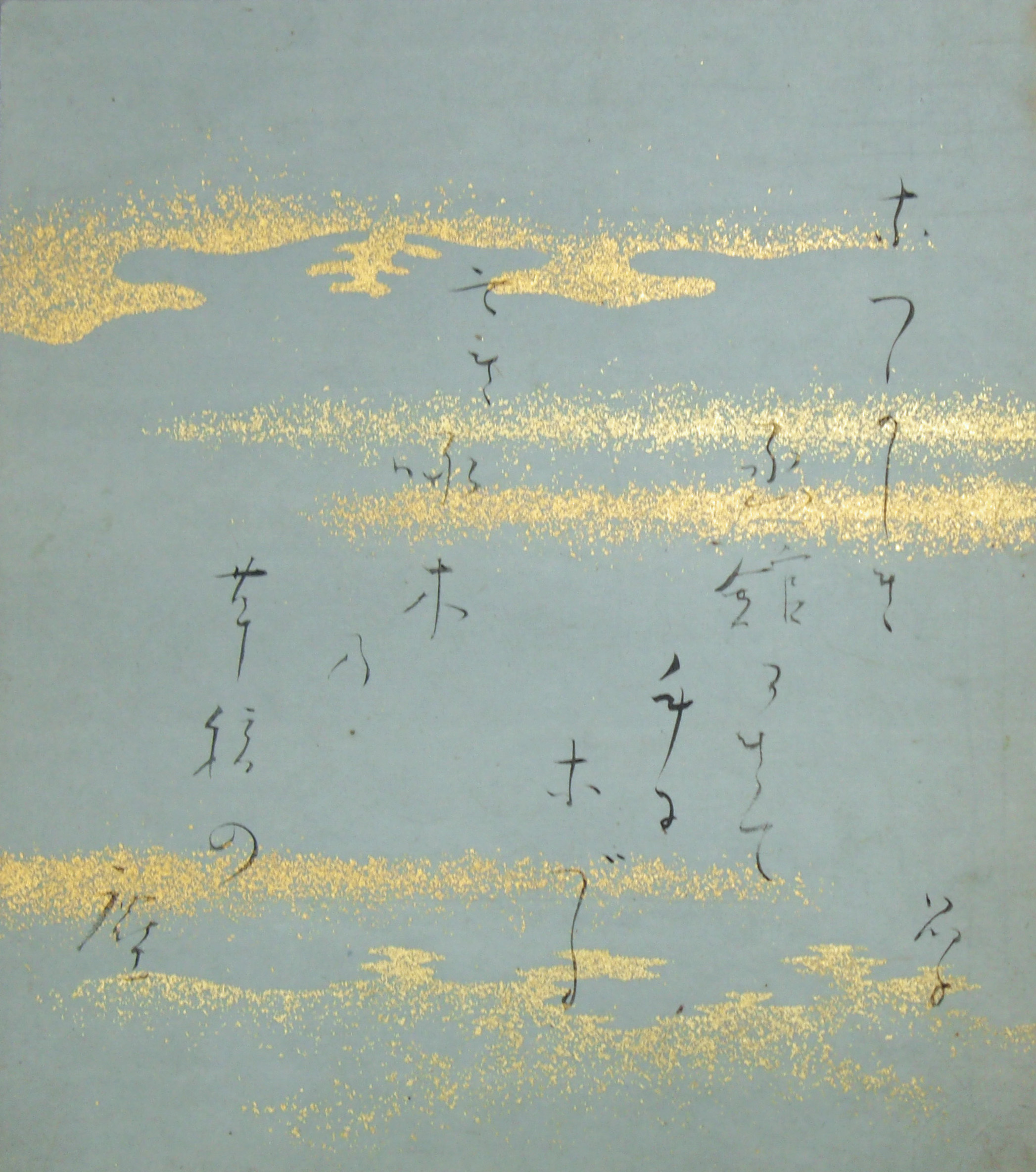

「冬にいる草木にもいのれ国つたまみなぎる力を勝ちぬく春を 翠子」

- 請求記号

- 410/245/

- 寸 法

- 30×39cm(外寸:93×54cm)

- 解 説

杉浦翠子(明治18年~昭和35年)は現在の川越市出身の歌人で、次兄の桃介は福沢諭吉の娘婿となり電力事業で成功した人物、夫は日本のグラフィックデザインの礎を築いたことで知られる画家の杉浦非水です。

翠子が短歌を作り始めたのは大正の初めごろのことで、北原白秋や斎藤茂吉に師事しました。大正5年には『アララギ』に入り有望な女流歌人として注目されましたが、不本意な批判を受けて大正12年に退会、昭和8年には自ら藤浪会を立ち上げて雑誌『短歌至上主義』を創刊・主宰しました。

翠子には夫・非水の絵に歌を書き添えた画賛が多くあります。この歌幅もその一つで、非水による錦木の色彩画に翠子が短歌を書き添えています。歌は昭和18年に「大東亜戦争一周年はめぐりぬ」と題して詠まれた歌の中の一つで、『杉浦翠子全歌集』に収録されています。

「ハート型の葉をもちにけり花菫 元麿」[短冊]

![「ハート型の葉をもちにけり花菫 元麿」[短冊]](/src/2025/06/ci_s_senge410-4052-01.jpg)

- 請求記号

- 410/3637/

- 寸 法

- 22×19cm

- 解 説

千家元麿(明治21年~昭和23年)は、東京都生まれの白樺派の詩人です。明治27年、父の尊福の第7代埼玉県知事就任に伴い、浦和の高砂小学校に在籍しました。大正元年に武者小路実篤と知り合い、以後雑誌『白樺』やその機関誌に詩を発表していきます。飯能出身の赤沢はなと結婚し、大正12年の関東大震災後に飯能の天覧山下で生活したほか、戦時中は吾野村(現飯能市)に疎開しました。飯能で書かれた詩には「村の郵便配達」『白樺』第9巻第7号(大正7年7月号)、亡くなった妻を偲ぶ長詩「妻の死を悼んで」『東西』第1巻第4号(昭和21年8月号)などがあります。小説「冬晴れ」には所沢、飯能、入間川が登場します。

元麿は俳句も嗜んでおり『千家元麿句集』を出版しています。当初、岡野知十に、のちに佐藤紅緑に俳句の指導を受けました。俳号は「銀箭峰」です。

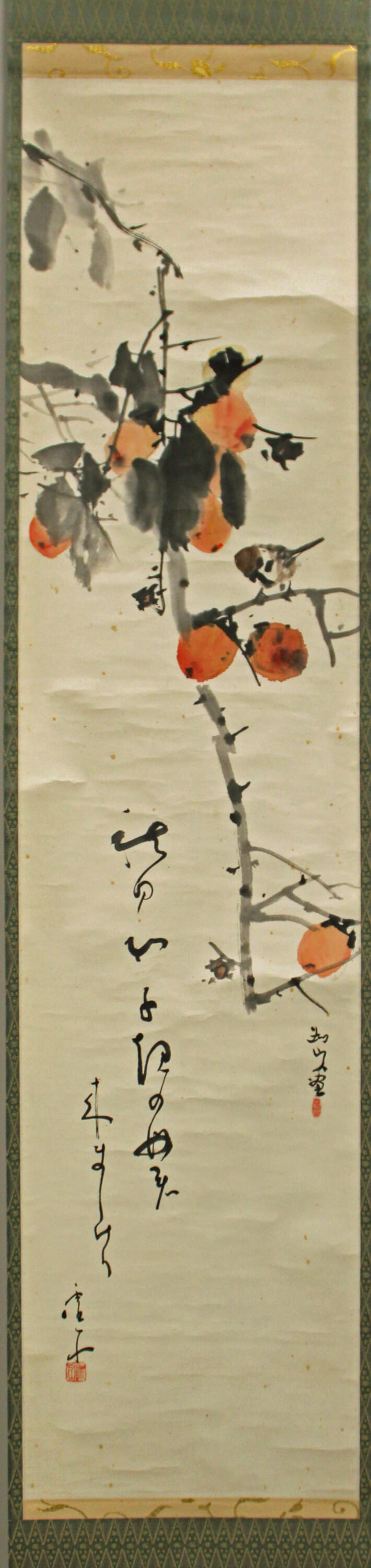

「秋日和子規の母君来ましけり 虚子」

- 請求記号

- 410/3734/

- 寸 法

- 133×31cm(外寸:209.8×38.8cm)

- 解 説

高濱虚子(明治7年~昭和34年)は、愛媛県生まれの俳人です。河東碧梧桐と並ぶ正岡子規の門下で、明治31年に『ホトトギス』の主宰を引き継ぎ、発行所を東京に移して全国的な俳句雑誌としました。有季定型の伝統的な俳句を守り、「花鳥諷詠」を唱えました。ホトトギスの吟行会では埼玉で開催された10回すべてに参加しており、その内容は「武蔵野探勝」にまとめられています。長瀞、加須、熊谷、深谷、越谷、日高、草加に句碑があります。

この句は明治36年9月20日、子規一周忌追善句会で詠まれたものとみられます。短冊や掛け軸がほかにも残されており、そのうち何点かには柿が描かれています。下村為山による柿の絵は、子規の「柿食へば」の句を彷彿とさせます。

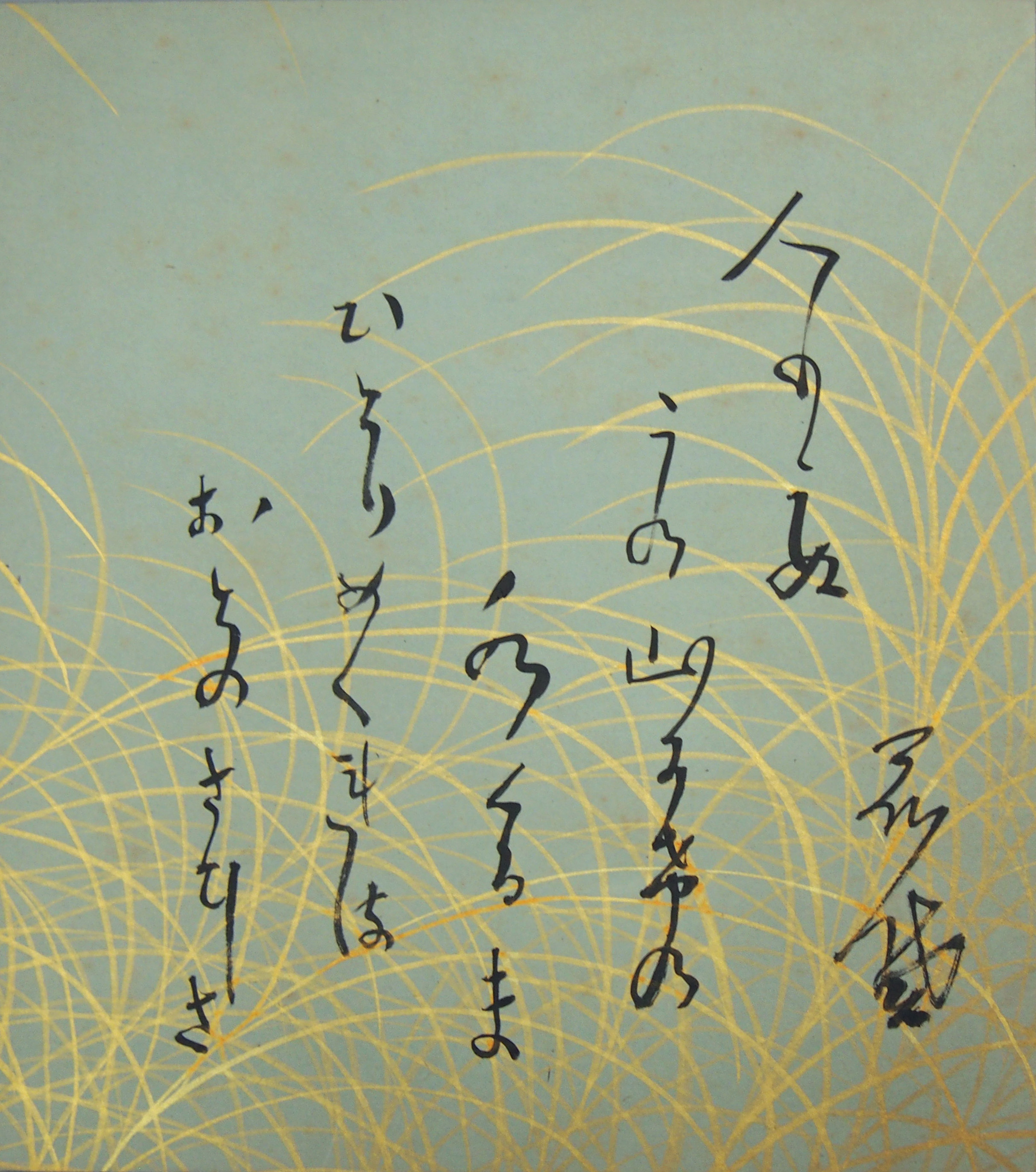

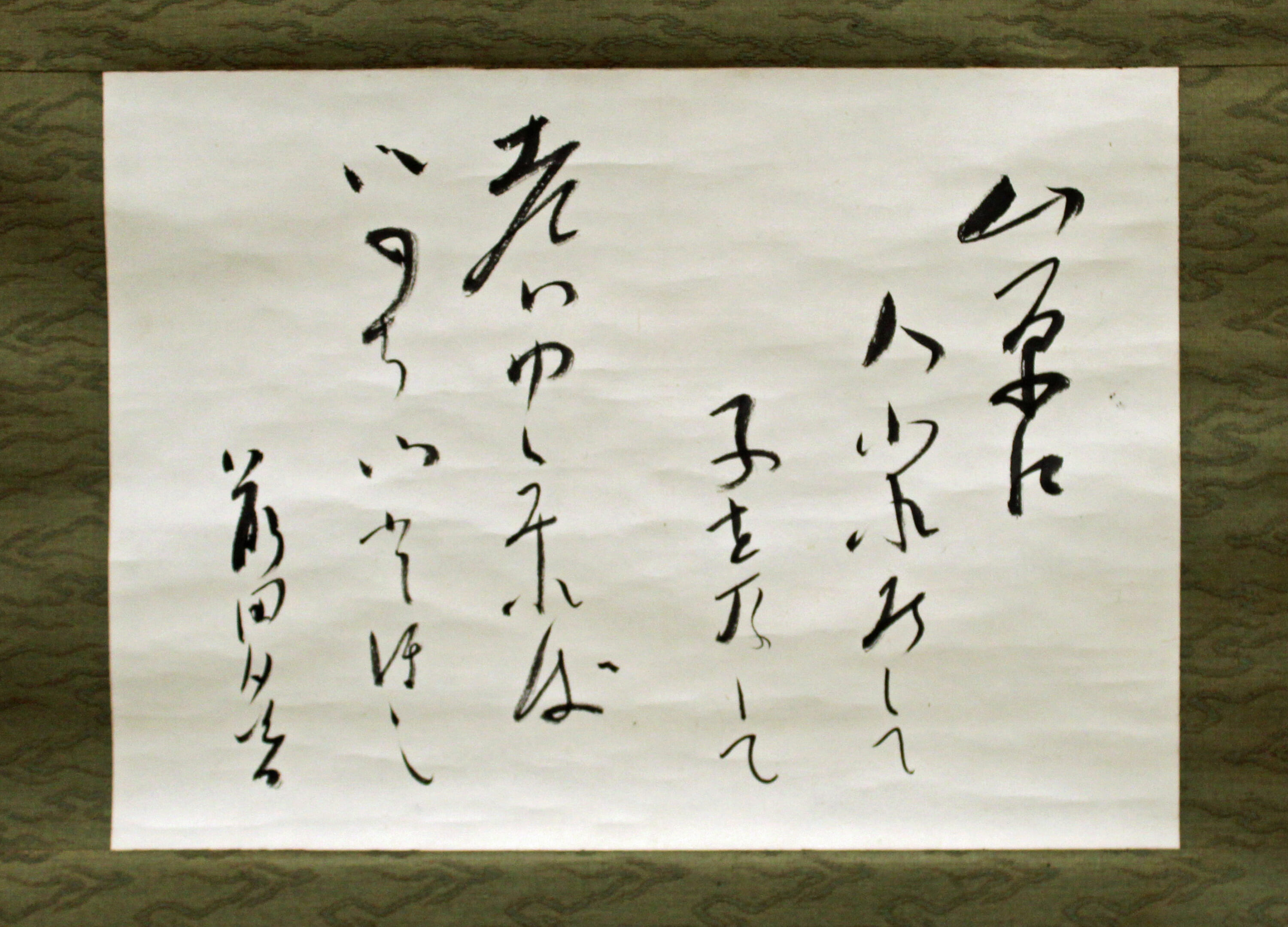

「人もこぬこの山かげの水ぐるまひとりめぐれるおとのさびしさ 花袋」

- 請求記号

- 410/4585/

- 寸 法

- 21×18cm

- 解 説

田山花袋(明治4年〔旧暦〕~昭和5年)は、現在の群馬県館林市出身の小説家です。自然主義の代表的作家として活躍し、明治42年には現在の羽生市周辺を舞台に実在の小学校教師をモデルにした小説『田舎教師』を発表しています。花袋は紀行文の名手でもあり、『東京近郊一日の行楽』には埼玉県内の名所旧跡が多く紹介されています。また、寄居町の鉢形城跡には花袋がここで作った漢詩を刻んだ詩碑(揮毫は武者小路実篤)が建てられています。

花袋は青年のころ歌人の松浦辰男に入門し、短歌も多く作っています。花袋の短歌は大正7年刊行の『花袋歌集』に収められており、この色紙に書かれた歌も『花袋歌集』に収められています。歌の中の「水ぐるま」は水車のことで、人里離れたところで寂しげに回り続ける水車の孤独感が感じられます。

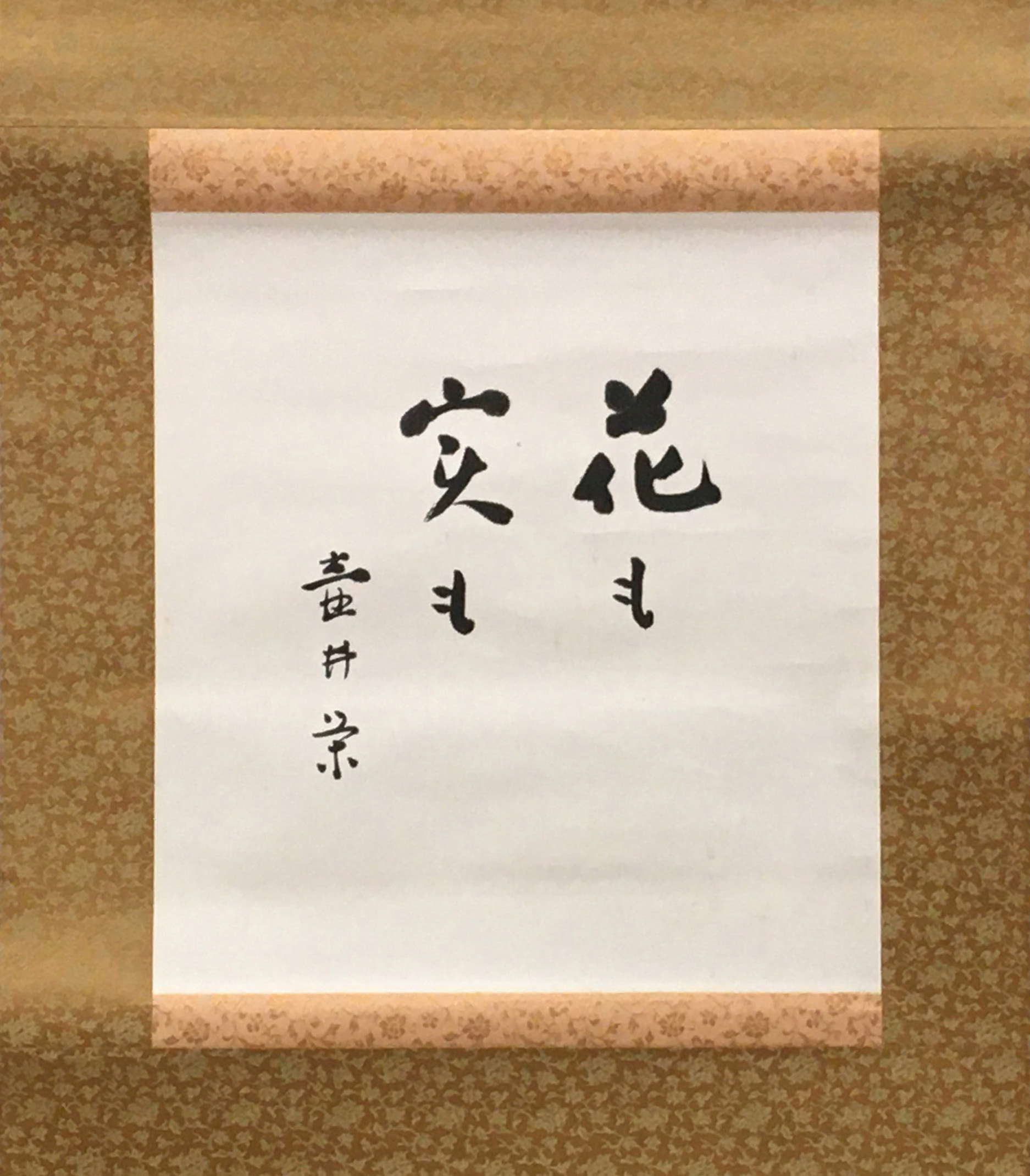

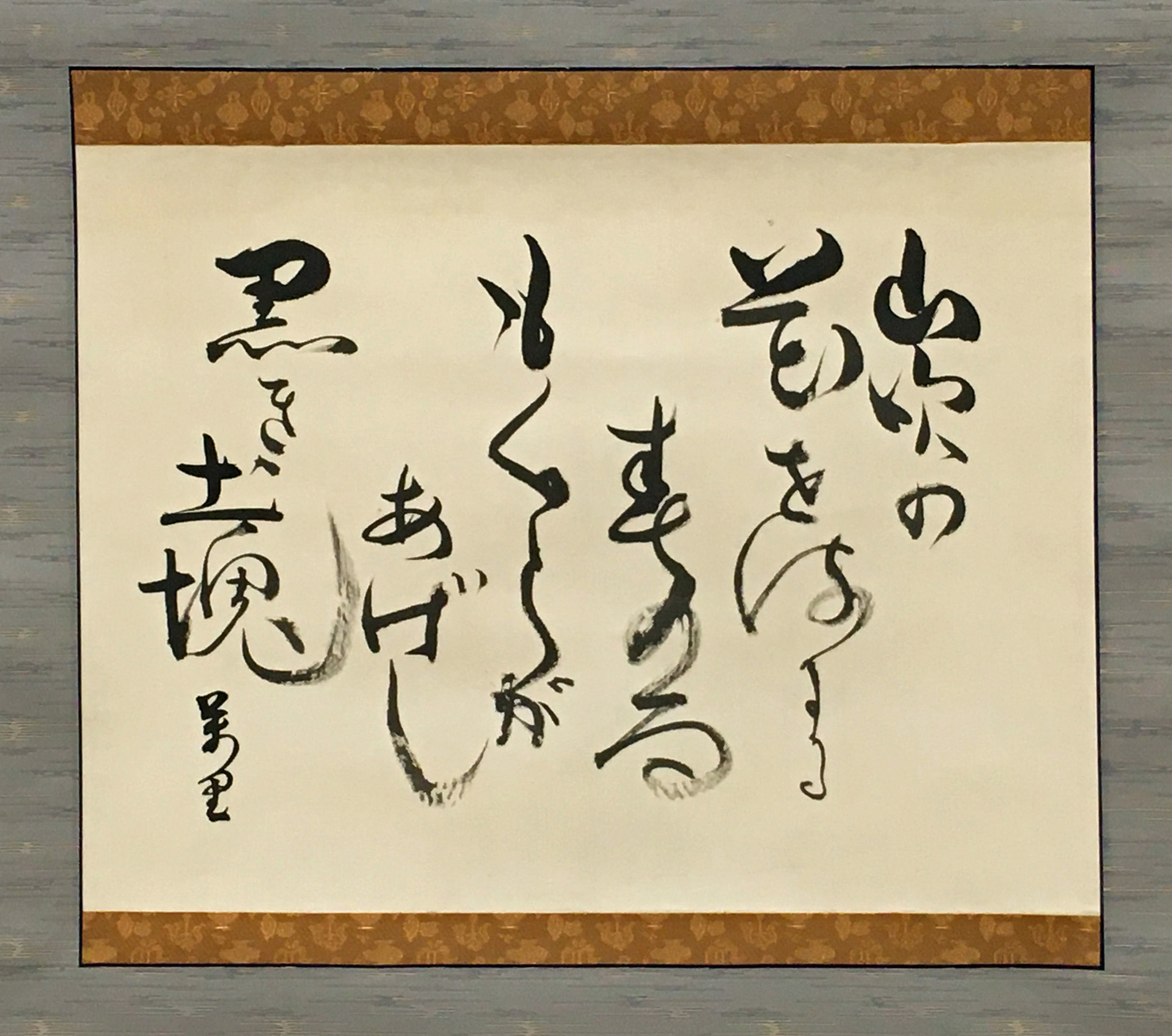

「花も実も 壷井栄」

- 請求記号

- 410/4380/

- 寸 法

- 32×30cm(外寸:117.0×47.0cm)

- 解 説

壷井栄(明治32年~昭和42年)は香川県の小豆島に生まれ、映画化やテレビドラマ化された「二十四の瞳」の作者として知られる児童文学者です。詩人の壷井繁治は、その夫です。

妹夫婦が熊谷に住んでいたことから壷井もしばしば熊谷を訪れており、「牛のこころ」や「紙一重」など熊谷を題材にした作品を残しています。また、昭和27年に芸術選奨文部大臣賞を受賞した「母のない子と子のない母と」は、終戦前夜の熊谷空襲で家を焼かれた一郎少年らが父の故郷の小豆島で始めた新しい生活を描いた物語で、回想シーンではしばしば熊谷が登場します。

壷井は「桃栗三年 柿八年 柚子の大馬鹿十八年」という言葉が好きで、故郷の小豆島にある文学碑にはこの言葉が刻まれています。「花も実も」という言葉もこれに通じるように感じられます。

「草枕土に親しみいねにけり 豊田三郎」[色紙]

![「草枕土に親しみいねにけり 豊田三郎」[色紙]](/src/2025/06/ci_t_toyoda410-3127-01.jpg)

- 請求記号

- 410/3127/

- 寸 法

- 25×27cm

- 解 説

豊田三郎(明治40年~昭和34年)は南埼玉郡川柳村(現草加市)生まれの小説家です。長女の森村桂も作家として活躍しました。旧制粕壁中学(現県立春日部高校)に進み、大学卒業後は『赤い鳥』や『行動』などの雑誌の編集に携わりました。その後、昭和10年に小説『弔花』で行動主義文学の代表的作家となります。埼玉に関する作品には、草加での幼年期を描いた「幼年時代」、旧制粕壁中学での体験をもとにした「青空」などがあり、昭和19年からの浦和への疎開経験は「悪夢」に表されています。また『青春』(原題『青年時代』)には夏休みに生家に帰省する場面があります。草加市内には柿木の生家にほど近い女体神社と、市立川柳小学校に文学碑が建立されています。

「草枕土に親しみいねにけり」は牧歌的な雰囲気の句です。どことなく故郷の情景が思い浮かびます。

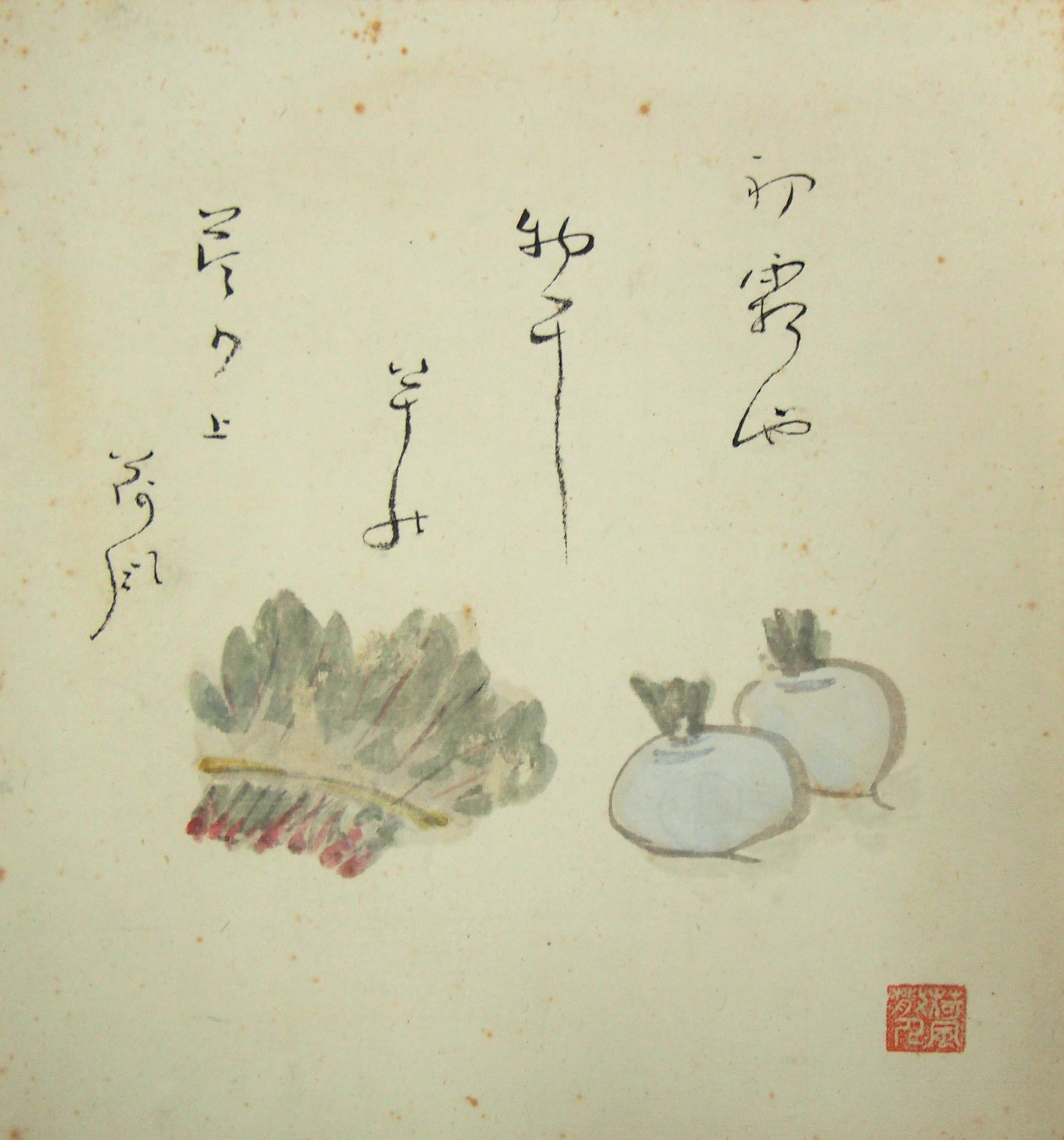

「初霜や物干し竿の節の上 荷風」

- 請求記号

- N410/256/(永井荷風コレクション)

- 寸 法

- 28×25cm

- 解 説

永井荷風(明治12年~昭和34年)は東京生まれの小説家で、大正期には慶應義塾大学の教授を務め、雑誌『三田文学』を創刊しました。荷風は多くの小説を残しましたが、「野心」と「歓楽」には大宮公園の旅館が登場するシーンがあります。

当館では永井荷風コレクションとして、永井荷風の初版本・掲載紙・書画・自筆原稿など千点以上を所蔵しています。この色紙は、その中の1点です。

色紙に書かれている「初霜や物干し竿の節の上」の句は、昭和13年に岩波書店から刊行された『おもかげ』に収録されている「自選 荷風百句」の句の中の一つで、「冬之部」のはじめに置かれています。荷風は絵もよく描いており、この色紙にはカブとホウレンソウが描かれています。

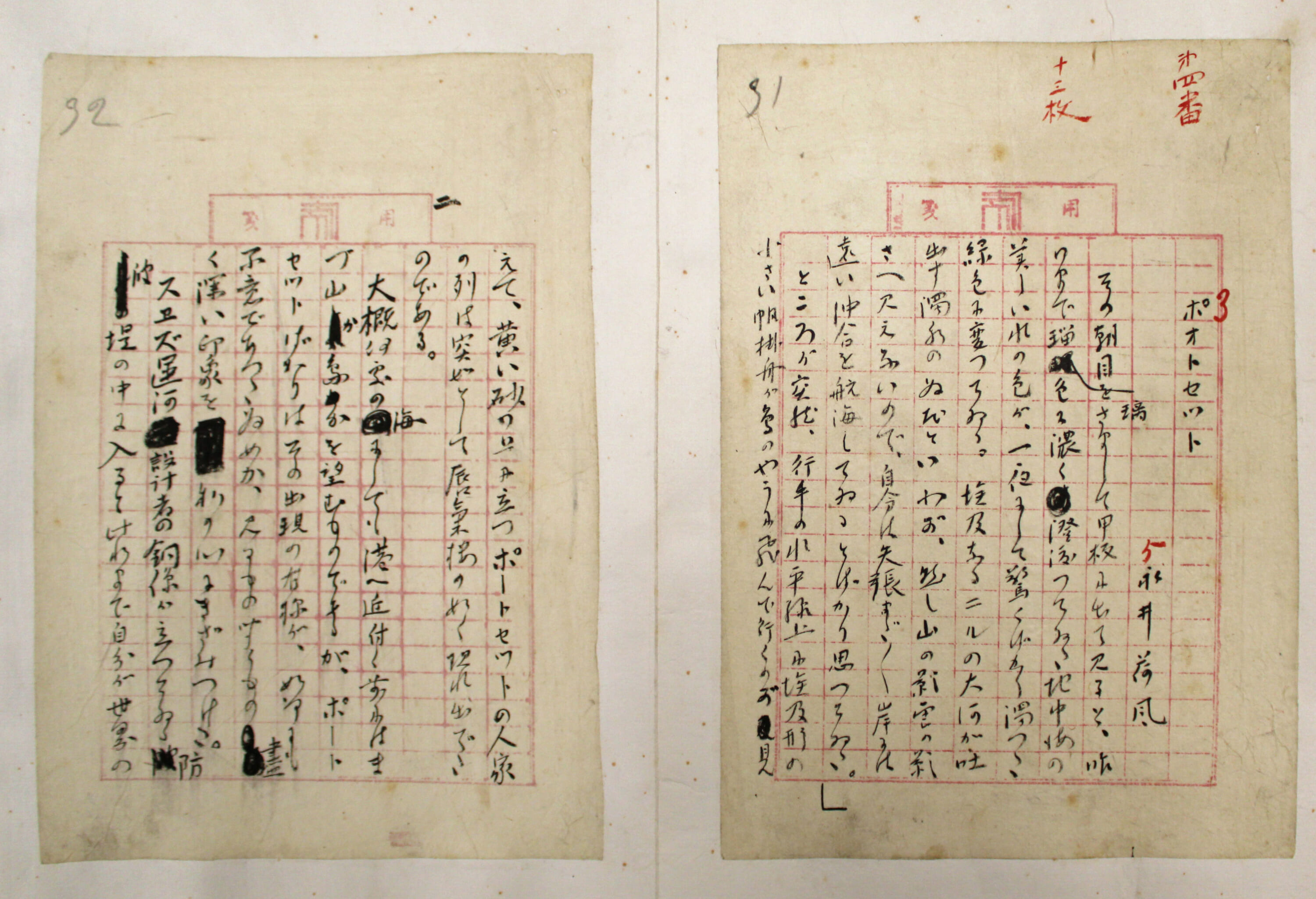

「ポオトセット」

- 請求記号

- N110/226/(永井荷風コレクション)

- 寸 法

- 25×18cm

- 解 説

永井荷風(明治12年~昭和34年)は東京生まれの小説家で、大正期には慶應義塾大学の教授を務め、雑誌『三田文学』を創刊しました。荷風は多くの小説を残しましたが、「野心」と「歓楽」には大宮公園の旅館が登場するシーンがあります。

当館では永井荷風コレクションとして、永井荷風の初版本・掲載紙・書画・自筆原稿など千点以上を所蔵しています。「ポオトセット」の自筆原稿はその中の1点で、写真は第1葉と第2葉です。

「ポオトセット」は雑誌『花月』第2号(大正7年6月号)に発表された随筆で、タイトルの「ポオトセット」とはスエズ運河の入口にあるエジプトの港のことです。荷風は、明治41年にフランスから帰国する途中でここに立ち寄っており、その時のことを「砂漠」という随筆に書き『ふらんす物語』に収録(ただし初版は発売禁止のため未刊行)しました。「ポオトセット」は、この「砂漠」を改稿・解題したものです。

「山吹の花を流るる春の雨もぐらがあげし黒き土塊 万里」

- 請求記号

- 410/4497/

- 寸 法

- 33×43cm(外寸:116.0×58.3cm)

- 解 説

平野万里(明治18年~昭和22年)は、現在のさいたま市出身の歌人です。6歳の時に一家で上京し、旧制中学校在学中に短歌を作り始めます。明治34年には新詩社に入り、『明星』に短歌のほか詩や翻訳を発表しました。その後も与謝野寛(鉄幹)・晶子夫妻を助け、『明星』(第二次)や『冬柏』などの雑誌の創刊にも尽力しました。明治40年には『明星』に発表した作品をまとめた『わかき日』を刊行しましたが、その後は歌集を作ろうとはしませんでした。ただし雑誌に発表した短歌は多く、没後に遺族の手によって編まれた『平野萬里全歌集』が刊行されています。

この歌幅に書かれた歌は、『平野萬里全歌集』の「五、春雪抄(昭和五年―十一年)」の冒頭に「春雪抄」の題で収録されている55首の中の一つで、『冬柏』が創刊された昭和5年の作と思われます。

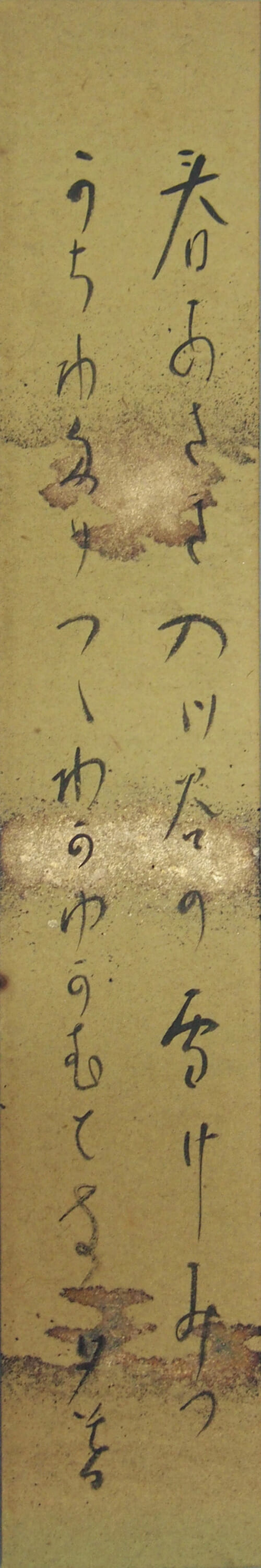

「春あさき入川谷の雪げみづかちわたりつ丶わがゆかむとす 夕暮」

- 請求記号

- 410/2515/

- 寸 法

- 36×6cm

- 解 説

前田夕暮(明治16年~昭和26年)は、神奈川県生まれの歌人です。明治43年に刊行した第一歌集『收穫』により、若山牧水と共に自然主義の歌人として注目されました。明治44年には雑誌『詩歌』を創刊・主宰し、口語自由律短歌の確立に尽力した時期もありました。

夕暮は大正8年9月から家業の山林事業を継いで両神村(現小鹿野町)の小森に約5年間在住し、また昭和20年には妻と共に大滝村(現秩父市)の入川谷に疎開して約2年間を過ごしました。歌集『原生林』や『耕土』などにはその時の歌が収録されており、入川谷の夕暮キャンプ場の近くには夕暮が暮らした山荘が朽ちてはいますが今も残っています。

この短冊に書かれている歌は、『耕土』所収の「入川谷」の中の最初の歌です。歌中の「雪げみづ」は雪解け水のことで、歌集では「雪解水」と書かれています。

「山原に人家居して子をなして老いゆくみればいのちいとほし 前田夕暮」

- 請求記号

- 410/3813/

- 寸 法

- 28×39cm(外寸:105.9×56.8cm)

- 解 説

前田夕暮(明治16年~昭和26年)は、神奈川県生まれの歌人です。明治43年に刊行した第一歌集『收穫』により、若山牧水と共に自然主義の歌人として注目されました。明治44年には雑誌『詩歌』を創刊・主宰し、口語自由律短歌の確立に尽力した時期もありました。

夕暮は大正8年9月から家業の山林事業を継いで両神村(現小鹿野町)の小森に約5年間在住し、また昭和20年には妻と共に大滝村(現秩父市)の入川谷に疎開して約2年間を過ごしました。歌集『原生林』や『耕土』などにはその時の歌が収録されており、入川谷の夕暮キャンプ場の近くには夕暮が暮らした山荘が朽ちてはいますが今も残っています。

この歌幅に書かれている歌は、『原生林』所収の「奥秩父 その二」の中の最初の歌で、秩父御岳山の登山口に位置する普寛神社の境内には、この歌を刻んだ歌碑が建立されています。

[椎の友稿]

![[椎の友稿]](/src/2025/06/ci_m_masaoka110-4131-01.jpg)

- 請求記号

- 110/4131/

- 寸 法

- 31×24cm(外寸:86.1×39.1cm)

- 解 説

正岡子規(慶応3年~明治35年)は愛媛県生まれの俳人・歌人です。俳誌『ホトトギス』の中心人物で、俳句・短歌の革新に尽力しました。埼玉には何度か訪れており、明治24年9月の大宮公園滞在について自選句稿「寒山落木」、随筆『墨汁一滴』に記されています。その際竹内黄塔(河東碧梧桐の兄)や夏目漱石を呼び寄せたため、漱石が大宮滞在中の子規について「正岡子規」『ホトトギス』第11巻第12号(明治41年9月)に残しています。

資料は「椎の友」の原稿を軸装したもので、箱には「正岡子規椎の友稿明治廿四年伊藤松宇首唱同廿五年子規参加の時代」と裏書があります。伊藤松宇が率いた俳人結社「椎の友」には子規や内藤鳴雪らホトトギスの面々も加入し、雑誌『俳諧』を発行しました。これは『俳諧』第3号の原稿の一部で、江戸時代の俳人、一陽井素外が著した『俳諧手引種』の書き抜きです。『俳諧』は第2号で頓挫したため、実際にこの原稿が使われることはありませんでした。

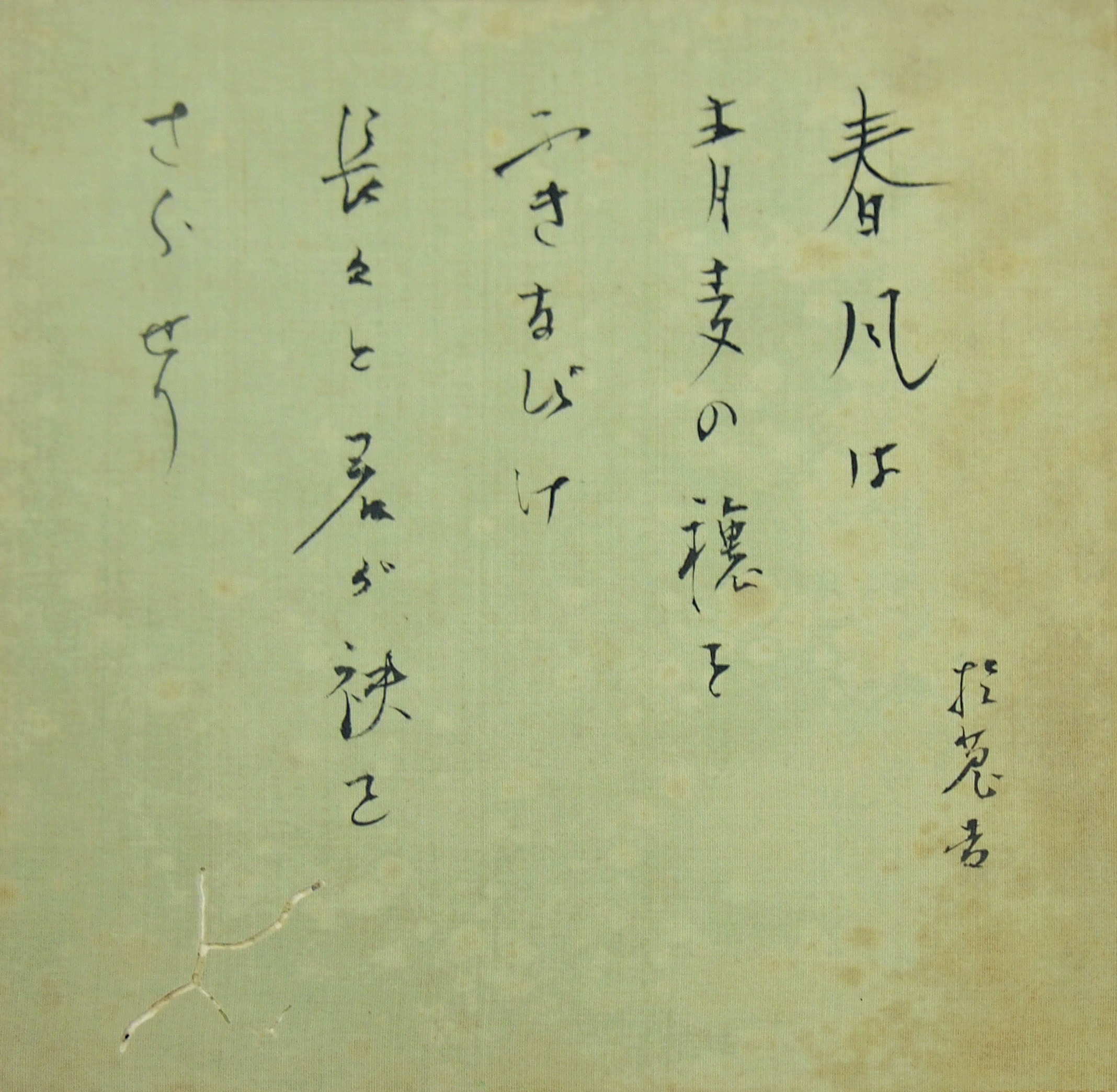

「春風は青麦の穂をふきなびけ長々と君が袂をさらせり 於菟吉」

- 請求記号

- 410/2655/

- 寸 法

- 22×19cm

- 解 説

三上於菟吉(明治24年~昭和19年)は、現在の春日部市出身の小説家です。大正から昭和初期にかけての大衆文学界を代表する作家として活躍し、昭和10年に創設された直木賞の初代選考委員の一人にもなりました。劇作家の長谷川時雨は、内縁の妻です。

於菟吉は数多くの作品を残していますが、中でも『雪之丞変化』は特に人気が高く、何度も映画化・テレビドラマ化・舞台化されています。また、昭和10年にサイレン社(於菟吉が設立した出版社)から刊行した『随筆 わが漂白』には粕壁中学校(現在の春日部高校)時代の思い出が書かれており、令和3年には於菟吉の生誕130年を記念して春日部高校の校庭に文学碑が建立されました。

於菟吉は俳句や短歌を書いた色紙や短冊をしばしば揮毫しており、当館では現在12点を所蔵しています。この色紙はその中の一つで、書かれている歌からは故郷に広がる田園風景が思い浮かぶようです。

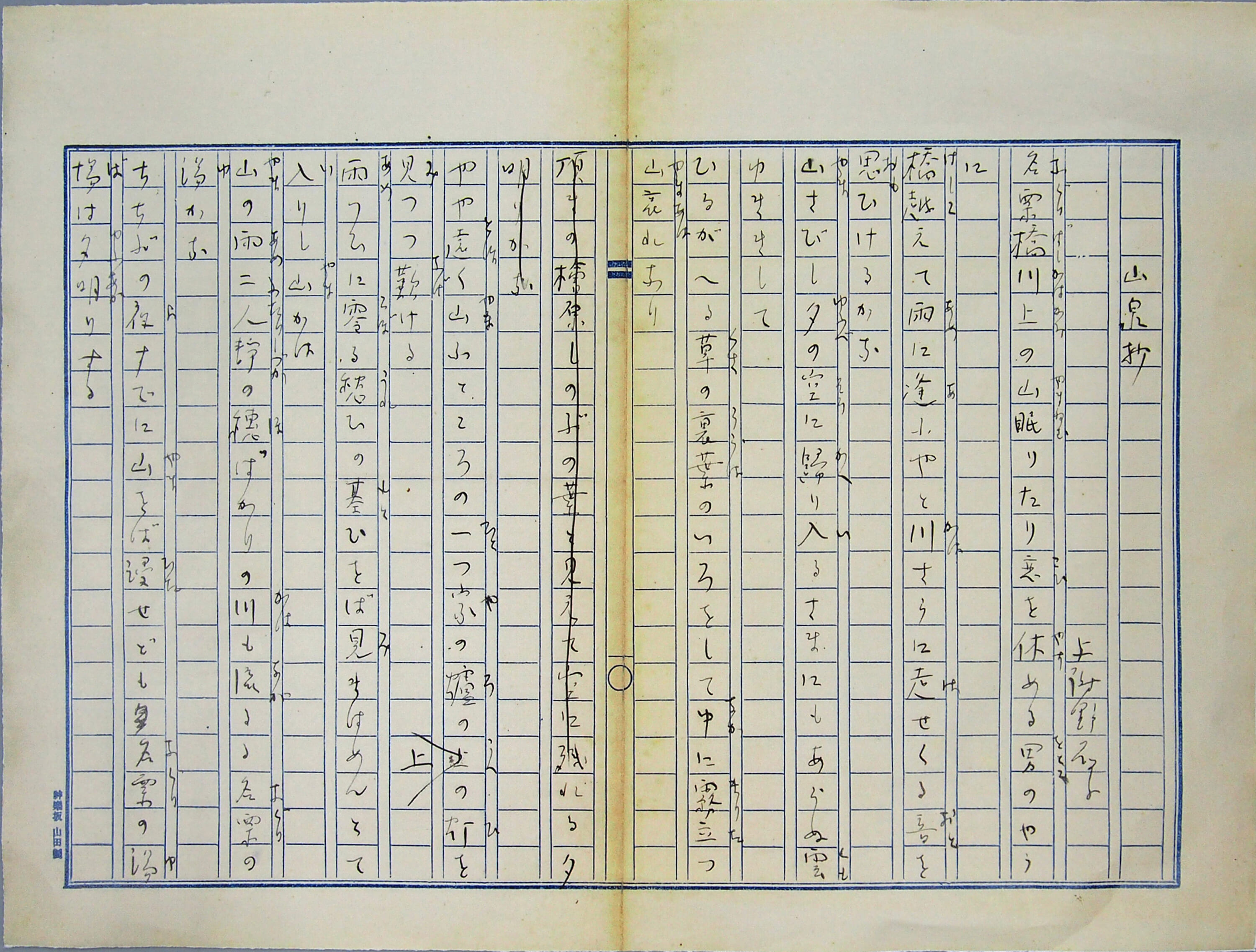

「山泉抄」

- 請求記号

- 110/5014/

- 寸 法

- 26×35cm

- 解 説

与謝野晶子(明治11年~昭和17年)は、大阪府生まれの歌人です。歌集『みだれ髪』や詩「君死にたまふこと勿れ」で知られます。昭和14年に武蔵嵐山を訪れ、「比企の渓」と題して歌を詠んでいます。これは晶子・鉄幹夫妻が主催した『冬柏』(昭和14年6月号)に29首が掲載され、のちに平野万里が編んだ遺歌集『白桜集』に10首が収録されました。

「山泉抄」は、晶子が昭和4年に現飯能市の名栗鉱泉を訪れた際の詠歌をまとめた歌稿です。このときの様子が、評論感想集『街頭に送る』の「名栗の谷」に書かれています。この歌稿は1929年7月「大阪毎日新聞」に掲載された一連の歌の前半部分であり、後半部分の歌稿の存在が推測されます。

「なつかしき函館にきて手になづる亡き啄木の草稿の塵 晶子」

- 請求記号

- 410/4053/

- 寸 法

- 22×19cm

- 解 説

与謝野晶子(明治11年~昭和17年)は、大阪府生まれの歌人です。歌集『みだれ髪』や詩「君死にたまふこと勿れ」で知られます。昭和14年に武蔵嵐山を訪れ、「比企の渓」と題して歌を詠んでいます。これは晶子・鉄幹夫妻が主催した『冬柏』(昭和14年6月号)に29首が掲載され、のちに平野万里が編んだ遺歌集『白桜集』に10首が収録されました。

色紙の歌の初出は『冬柏』第2巻第7号(昭和6年6月)です。「北遊詠歌(一)」の6首目になります。夫妻の北海道への旅については同じ号の『冬柏』中「消息」に記されています。

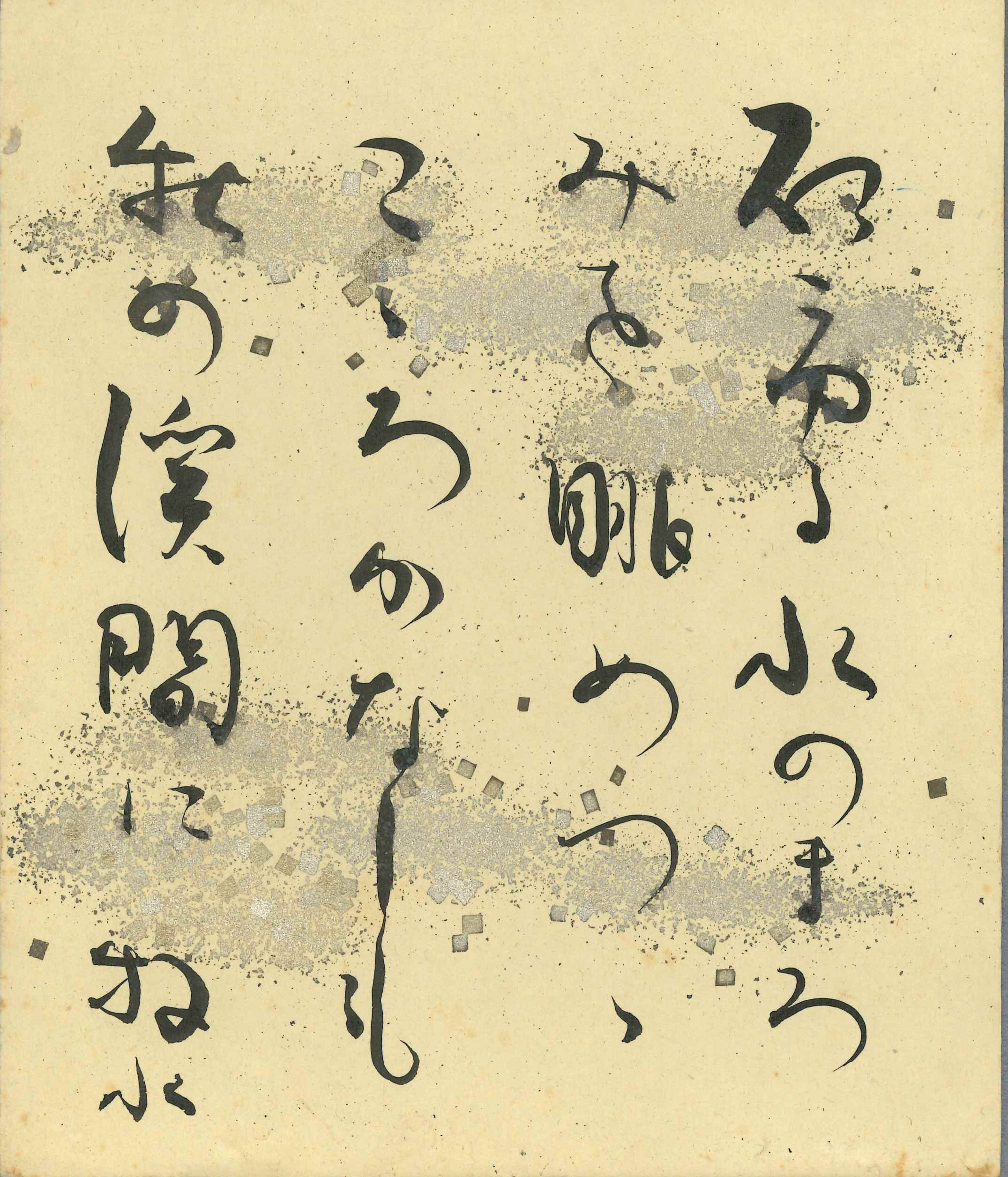

「石こゆる水のまろみを眺めつゝこゝろかなしも秋の渓間に 牧水」

- 請求記号

- 410/3637/

- 寸 法

- 22×19cm

- 解 説

若山牧水(明治18年~昭和3年)は宮崎県生まれの歌人です。前田夕暮とともに自然主義の歌人として活躍しました。

秩父へは三度訪れたことがあります。一度目は大正6年の秋に秩父方面を旅し、96首が歌集『渓谷集』の「秩父の秋」に収録されました。二度目の大正9年春の秩父来訪については随筆『静かなる旅を行きつつ』中の紀行文「渓より渓へ」と歌集『くろ土』の「秩父の春」に描かれています。三度目となる大正12年に秩父渓谷の村、栃本を訪れたときのことは『木枯紀行』に表されています。祖父の健海は現在の所沢市出身で、その縁から所沢市に歌碑があります。また長瀞町、秩父市、飯能市にも歌碑があります。

これは「秩父の秋」と題された96首のうち、10首目に掲載された歌です。この歌の歌碑が平成25年11月、飯能市原市場の白髭神社に建立されました。